Vampiri nel Medioevo: Isteria Collettiva o Verità Storica? Nell’immaginario collettivo, l’epoca medievale è spesso avvolta da un velo di mistero e superstizione, un periodo in cui le credenze popolari e le paure ataviche si intrecciano con la realtà quotidiana. Tra le ombre di castelli in rovina e i silenziosi anfratti dei villaggi, il tema dei vampiri emerge come uno dei fenomeni più intriganti e controversi di quel periodo. Ma cosa si cela realmente dietro le storie di creature oscure, che si nutrono del sangue dei vivi? Si tratta di un’isteria collettiva che ha preso piede in un’epoca di forti credenze religiose e sociali, oppure esistono fondamenti storici che avvalorano tali racconti? Questo articolo si propone di esplorare il vasto e complesso panorama delle leggende vampiriche medievali, analizzando la loro origine, la diffusione e l’impatto sulle società dell’epoca. Attraverso un attento esame delle fonti storiche, delle cronache e delle pratiche funerarie, tenteremo di discernere tra mito e realtà, cercando di svelare se dietro il fenomeno dei vampiri si nasconda una vera e propria verità storica o se, piuttosto, si tratti di un prodotto della paura e dell’ignoranza di un’epoca buia.

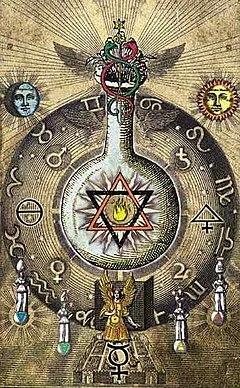

L’origine del mito dei vampiri nel contesto medievale

Nel contesto medievale, la figura del vampiro si è sviluppata a partire da una serie di superstizioni e credenze popolari che riflettevano le paure e le ansie della società dell’epoca. Le epidemie di malattie mortali, come la peste nera, hanno portato a una ricerca spasmodica di colpevoli. Non a caso, il concetto di morti che ritornano ad assalire i vivi è diventato un modo per spiegare l’ineffabilità di queste calamità. Tra le cause dei misteriosi decessi, erano in molti a credere che i morti potessero nutrirsi della vita dei vivi, generando una vera e propria isteria collettiva. Inoltre, i processi di cremazione e le pratiche funerarie iniziarono a variare, addentrandosi in rituali più elaborati per evitare che le anime tornassero a terrorizzare i vivi.

Alcune figure storiche hanno avuto un ruolo significativo nell’alimentare il mito dei vampiri,contribuendo a plasmarne l’immagine nei racconti popolari. Tra le caratteristiche più diffuse, possiamo menzionare:

- Fame di sangue: la convinzione che i vampiri avessero bisogno di bere sangue umano per nutrirsi e preservare la propria vita.

- Risorte dal sepolcro: leggende che raccontavano di defunti che ritornano tra i vivi, spesso in cerca di vendetta.

- Contrassegni fisici: attribuzione di caratteristiche fisiche particolari ai presunti vampiri, come denti affilati o occhi inquietanti.

| Credenza | Significato |

|---|---|

| Morte avvenuta in maniera violenta | Ritenuta responsabile di un possibile ritorno dalla morte |

| Riti di protezione | Oggetti e rituali impiegati per allontanare i vampiri |

La psiche collettiva e le credenze popolari del Medioevo

Nel Medioevo, il concetto di psiche collettiva si manifestava attraverso una rete intricata di credenze popolari che riflettevano la paura e l’ineffabilità dell’ignoto. In un’epoca in cui la scienza e la ragione erano spesso soppiantate da superstizioni, le figure leggendarie come i vampiri emergevano per rappresentare le ansie sociali e spirituali del tempo. La convinzione che creature notturne succhiassero il sangue ai viventi si radicò nella narrativa folkloristica, generata dalla combinazione di esperienze traumatiche e dalla difficoltà di spiegare fenomeni naturali. Queste credenze assumevano forme variabili, ma erano tutte caratterizzate da un elemento comune: la necessità di dare senso al caos della vita quotidiana.

Le testimonianze storiche, oltre a quelle folkloristiche, offrono spunti interessanti sulle differenti reazioni della società medievale a tali racconti. Un’importante distinzione si riscontrava tra le persone di diagnosi più superstiziosa e quelle con una visione più critica verso tali credenze. Ecco alcuni dei principali fattori che influenzarono la percezione dei vampiri nel tempo:

- Ignoranza e paura: La mancanza di conoscenze scientifiche portava alla creazione di misteri intorno alla morte e alla malattia.

- Interpretazioni religiose: La teologia medievale spesso trattava la vita e la morte come battaglie tra le forze del bene e del male.

- Eventi storici: Epidemie come la peste nera crearono un terreno fertile per la nascita di leggende.

Analisi delle cronache storiche e dei documenti ecclesiastici

Nel corso dei secoli, le cronache storiche e i documenti ecclesiastici hanno fornito preziose informazioni sui fenomeni dell’epoca medievale, inclusi gli eventi legati alla cosiddetta “vampirizzazione”. Tali documenti, spesso redatti da monaci e funzionari ecclesiastici, offrono uno spaccato della mentalità e delle paure collettive.Le testimonianze di processi, resoconti di avvistamenti e di rituali di esorcismo si mescolano a credenze popolari, creando un quadro complesso e multiforme che richiede un’analisi approfondita. In particolare, gli annali di monasteri e le lettere vescovili rivelano come la figura del vampiro fosse spesso utilizzata per spiegare fenomeni inspiegabili, come le morti misteriose in comunità isolate.

Tra le fonti ecclesiastiche, emergono alcuni punti chiave:

- Influenza dei miti locali: I vampiri dell’Europa orientale avevano caratteristiche peculiari influenzate dalle tradizioni culturali regionali.

- Intervento della Chiesa: La Chiesa cercava di demistificare la figura del vampiro, attribuendo tali credenze a opere del diavolo e proponendo soluzioni religiose.

- Distorsioni narrative: Molti resoconti erano amplificati da esagerazioni e da elementi di isteria collettiva, spesso promossi da rivendicazioni di potere temporale o spirituale.

| Anno | Evento | Fonte Ecclesiastica |

|---|---|---|

| 1130 | Presunta vampirizzazione in Boemia | Lettere di un vescovo locale |

| 1230 | Rituali di esorcismo a Roma | Annali monastici |

| 1484 | Processo di una supposta vampira in Germania | Documenti del tribunale ecclesiastico |

Riflessioni e raccomandazioni per una nuova interpretazione storica

La storia della figura del vampiro nel Medioevo offre uno spunto per riflessioni più ampie sulla comprensione della cultura popolare e sulla psicologia collettiva dell’epoca. È fondamentale considerare il contesto sociale e culturale in cui tali fenomeni si sviluppavano. Le malattie, la morte prematura e l’ignoranza scientifica alimentavano la paura dell’ignoto, portando a interpretazioni che sfociavano nell’isteria. alcuni fattori chiave da tenere in mente includono:

- Pressione sociale: Le comunità medievali erano spesso coese e la paura di qualcosa che minacciava la stabilità collettiva poteva generare reazioni esagerate.

- Ignoranza medica: La mancanza di conoscenze scientifiche per spiegare eventi come morbi ed epidemie contribuiva all’attribuzione di poteri sovrannaturali a figure considerate sospette.

- Contesto religioso: La dottrina cristiana influenzava profondamente la percezione del male, traendo distinzione tra proseliti e gli “infetti” dalle tenebre.

Riconsiderare le narrazioni storiche che circondano i vampiri ci permette di analizzare più a fondo l’evoluzione delle credenze e dei culti dell’epoca. È importante esaminare le fonti storiche con un occhio critico, distinguendo tra mito e realtà tangibile. Una possibile tabella di sintesi potrebbe includere le principali differenze tra la rappresentazione folklorica e quella letteraria del vampiro nel Medioevo:

| Caratteristica | Folklore | Letteratura |

|---|---|---|

| Origini | Tradizioni locali e superstizioni | Opere letterarie e reinterpretazioni culturali |

| Funzione | Guida morale e avviso contro certi comportamenti | Simbolismo del desiderio e della morte |

| Immagine | Creatura deforme e spaventosa | Affascinante,seducente e inquietante |

Q&A

Q&A: Vampiri nel medioevo: Isteria Collettiva o Verità Storica? D: Qual è l’origine del mito dei vampiri nel contesto medievale? R: L’origine del mito dei vampiri nel Medioevo è complessa e multifattoriale. Essa si intreccia con credenze popolari, superstizioni e malattie che venivano mal comprese all’epoca. Fenomeni come la decomposizione dei corpi e le epidemie di malattie come la tubercolosi possono aver alimentato la narrativa dei vampiri, poiché i sintomi di tali malattie erano spesso associati a comportamenti e caratteristiche che richiamavano la figura del vampiro. D: In che modo la Chiesa ha influenzato la percezione dei vampiri? R: La Chiesa cattolica esercitò una notevole influenza sulla percezione dei vampiri nel Medioevo. La dottrina religiosa tendeva a demonizzare tutto ciò che non si allineava con le credenze cristiane, infliggendo stigmi sui presunti vampiri e associandoli a pratiche di stregoneria o adorazione del diavolo. Questa demonizzazione contribuì a creare un clima di paura e sfiducia, che favorì l’emergere di processi contro coloro che venivano accusati di pratiche vampiriche.

D: Esistono documentazioni storiche di processi o esecuzioni legati ai vampiri durante il Medioevo? R: Sì, diverse registrazioni storiche documentano processi e esecuzioni di persone accusate di essere vampiri o di praticare la stregoneria.sebbene la figura del vampiro come la conosciamo oggi si sia consolidata più tardi, ci sono stati casi, come quello di Peter Blagojević nel 1725, che risalgono in parte al tardo Medioevo e all’inizio dell’età moderna. Tali casi sono stati spesso caratterizzati da elementi di isteria collettiva,in cui la paura e la disinformazione hanno giocato un ruolo cruciale.

D: Come si distingue tra isteria collettiva e argomentazioni storiche valide riguardo ai vampiri? R: Distinguere tra isteria collettiva e argomentazioni storiche valide richiede un’analisi critica delle fonti storiche e dei contesti socio-culturali dell’epoca. È importante considerare le testimonianze contemporanee, le pratiche mediche e le credenze popolari. L’isteria collettiva tende a manifestarsi in situazioni di crisi, dove la paura e la paranoia prevalgono, mentre le argomentazioni storiche devono essere basate su prove documentate e verificabili, orientate dall’evidenza e dal contesto del periodo.

D: Qual è l’eredità del mito dei vampiri oggi? R: L’eredità del mito dei vampiri è ancora molto presente nella cultura popolare contemporanea, dove è apprezzata in forme di intrattenimento come film, libri e serie televisive. Tuttavia, dietro a questo interessamento odierno si cela una riflessione sulla paura dell’ignoto e sull’esplorazione delle tenebre dell’animo umano. Inoltre, gli studi sul mito di vampiri fungono da preziose lenti attraverso cui analizzare le dinamiche sociali e culturali del passato, continuando a sollevare interrogativi su verità e follia, superstizione e scienza.

D: Cosa possono insegnarci le credenze vampiriche sul modo in cui le società medievali affrontavano la morte e l’ignoto? R: Le credenze vampiriche rivelano molto riguardo al modo in cui le società medievali percepivano la morte e l’ignoto. La paura del ritorno dei morti, così come la necessità di un approccio rituale per gestire il dolore e il lutto, sono elementi centrali alla cultura medievale. I rituali funebri e le pratiche religiose erano strumenti per affrontare la perdita, mentre la figura del vampiro incarnava le paure più profonde relative alla fragilità della vita e al mistero della morte. In questo senso, il vampiro diventa simbolo di un’epoca in cui il confine tra vita e morte era estremamente labile e carico di significato.

Conclusione

la figura del vampiro nel Medioevo si presenta come un complesso intreccio di superstizione, paura e realtà sociale. L’isteria collettiva, alimentata da eventi storici e sociali ,ha visto l’emergere di miti che ancora oggi popolano la nostra cultura. Le testimonianze storiche, seppur sporadiche e spesso distorte, offrono uno spaccato di una società in crisi, in cerca di spiegazioni per fenomeni inspiegabili. Riflettere su questi eventi ci invita a considerare come le paure umane abbiano plasmato la nostra percezione del mondo e a riconoscere le vulnerabilità insite nella natura umana. Il vampiro, simbolo di una paura profonda, continua così a vivere non solo nelle leggende, ma anche nell’immaginario collettivo. La linea tra realtà storica e mito rimane sottile, e forse proprio questa ambiguità conferisce a tali storie un fascino eterno. In un’epoca in cui la razionalità sta lentamente soppiantando credenze popolari, è fondamentale ricordare il potere della narrazione. Noi, eredi di quel periodo tumultuoso, siamo chiamati a interpretare il passato con uno sguardo critico, evitando di cadere nella trappola dell’isteria collettiva e cercando di comprendere la verità che si cela dietro il velo del mito.